RESUMEN

El presente trabajo se basa sobre la historia política, económica y social del Perú de estos últimos 25 años con los fines de formular una teoría sobre la gobernabilidad. En un primer tiempo iremos marcando los elementos claves en relación con la gobernabilidad para poder luego sintetizarlos, ordenarlos y relacionarlos. La segunda parte cubre matices mucho más teóricos dado que retomaremos aquellos elementos para la elaboración de un esquema global sobre la gobernabilidad, esquema susceptible a su vez de aprehender todas las facetas del concepto y de ser aplicado tanto a la realidad peruana como a distintos escenarios.

Palabras claves: gobernabilidad – Perú – demandas – instituciones - liderazgo

ABSTRACT

The current analysis is based on Peru’s political, economical and social history from these last 25 years in order to formulate a theory on gobernability. In a first step we will point out some key elements in relation to gobernability and then summarize, arrange and relate them to each others. The second part will be more theoretical as we will take these elements to create a global theory about gobernability in the hope of apprehending all its conceptual aspects and turn it applicable to Peru as well as different countries.

Key words: governability – Peru – inputs – institutions – leadership

"De Alan García a Alan García: un estudio sobre la gobernabilidad en Perú desde los 80s"

Por: Thomas Colombet*

INTRODUCCION

La gobernabilidad es un concepto clave de la ciencia política, además de ser frecuentemente usado por la yerga periodística. Títulos como “La gobernabilidad estará a prueba”1 , “Gobernabilidad, el reto del nuevo Gabinete”2 , “El desafío de la gobernabilidad”3 son en efecto moneda corriente en la prensa. A pesar de su aparente sencillez la gobernabilidad encierra distintas facetas que nos proponemos aquí explorar; en este sentido el presente trabajo constituye un modesto – aunque esperamos útil – aporte a su conocimiento.

En una primera parte delimitaremos el concepto de gobernabilidad basándonos sobre la experiencia peruana. Por la intensidad y variedad de situaciones a las que se ha enfrentado su clase dirigente, este país se impuso rápidamente como una unidad de análisis por sí misma muy valiosa. En consecuencia hemos preferido indagar la gobernabilidad a partir de un estudio de caso diacrónico, en el que son analizados los sucesivos gobiernos peruanos desde la primera presidencia de García en 1985 hasta hoy. El recorrido histórico que emprendemos apunta básicamente a poner de relieve tanto el contexto (político, económico y social) como a los actores (dentro de los cuales el presidente y su gobierno ocupan obviamente un lugar privilegiado). Nuestro enfoque, ni exclusivamente sistémico ni exclusivamente conductivista, puede ser resumido en una frase de Juan Carlos Torre quien, hablando de la formación de las políticas públicas, explica: “es preciso razonar desde una perspectiva analítica que contemple la referencia tanto a los límites que ponen las circunstancias como a las opciones que hacen los líderes de gobierno”4 .

En una segunda parte, trataremos de “teorizar” los elementos hasta ahí encontrados con los fines de elaborar un esquema sobre la gobernabilidad capaz a su vez de ser aplicado a otras realidades. La exposición de nuestro plan de investigación parecería indicar que hemos optado por la vía del método inductivo. Cabe aclarar sin embargo que la secuencia “recopilación de datos empíricos – elaboración de teoría” es algo engañosa y hasta errada. Si, retomando las palabras de Regis Debray, “lo visible se explica por lo invisible”, la narración histórica – o mejor dicho la interpretación que hacemos de la historia – necesariamente requiere de teoría. El hecho es que no hemos llegado al caso peruano sin bagaje teórico previo y esto implica que no existe, como parece sugerir el método inductivo, una neta separación entre la empiria y la teoría sino más bien una relación fructífera entre lo observado y lo pensado. Dicho sea esto, lo que sí intentaremos en una segunda parte es abstraer nuestras conclusiones sobre la gobernabilidad en el Perú contemporáneo para confeccionar un modelo teórico más amplio y más apto a “viajar” para otras realidades. Es sobre todo a partir del ordenamiento, categorización y relacionamiento de los aspectos observados que este trabajo se inscribe dentro de una lógica inductiva.

En resumen nuestro objetivo es abordar la cuestión de la gobernabilidad con el mayor rigor, rastreando cerca de 25 años de historia peruana. La tarea seguramente es inmensa, por lo que no pretendemos de modo alguno a la exhaustividad factual. Simplemente trataremos de observar con cierto detenimiento los acontecimientos más importantes, sin emitir juicios de valor y con la única preocupación de ir descubriendo los factores y mecanismos que han favorecido la gobernabilidad en aquel país andino, y en sentido contrario los factores y mecanismos que la han dificultado. Antes de entrar en el meollo del tema, proponemos a continuación un aparte en el que expondremos de manera breve y general el concepto de gobernabilidad. Esta primera aproximación, al margen de presentar algunos de los autores que han tratado la cuestión, nos facilitará luego el análisis sobre la gobernabilidad en Perú en estos últimos años.

I. ACERCANDONOS AL CONCEPTO DE GOBERNABILIDAD

El concepto de gobernabilidad nace en la década de los 70s cuando varios países europeos enfrentan serias demandas por parte de sus sociedades civiles sin poder responder a ellas de manera satisfactoria. Varios fenómenos de gran alcance se entrecruzan, dentro de las cuales cabe destacar:

- una crisis económica iniciada a partir del shock petrolero de 1973

- una crisis fiscal que fragiliza considerablemente el modelo de Estado de bienestar

- una crisis moral, reflejada en Europa por las revueltas estudiantiles o en Estados Unidos por los movimientos contra la guerra de Vietnam

- una crisis de liderazgo político, si pensamos en hombres de Estado como De Gaulle o Nixon

La cuestión de la gobernabilidad irrumpe entonces en el debate politológico en aquellos tiempos de fuerte agitación, poniendo a gobiernos de países considerados hasta entonces como modelos de democracia en situaciones delicadas. La gobernabilidad remite por lo tanto a la capacidad que tiene un gobierno para responder de la manera más adecuada posible a determinados desafíos; desafíos que pueden surgir desde un plano interno (por ejemplo el desgaste de poder de De Gaulle en Francia) o desde un plano externo (caso del shock petrolero de 1973, sufrido por todas los potencias occidentales y sin embargo resultado de un evento tan ajeno a ellas como lo fueron las represalias económicas por parte de los países del OPEP en respuesta a la guerra de Yom Kipur).

A veces la distinción entre plano interno y externo se hace algo borrosa: las revueltas estudiantiles, cuya máxima expresión fue el Mayo francés, encontraron un eco favorable por condiciones internas propias a cada país, aunque es innegable que gozaron también de un efecto “bola de nieve”. Si bien más teórica que real, la frontera entre plano interno y plano externo no deja de ser útil – especialmente desde una perspectiva comparada – a nuestra comprensión sobre la gobernabilidad. Esquematizando un poco, podemos afirmar que hay países que dominan su destino y otros que sufren serias injerencias en sus asuntos internos. Sin desestimar las consecuencias de una globalización que interrelaciona cada vez más los países entre ellos, está claro que la gobernabilidad no se presenta en los mismos términos cuando nos referimos a Brasil, Grecia, o al Líbano. A lo largo del estudio marcaremos entonces una distinción entre demandas internas y presiones externas; el termino demandas solo, a su vez, podrá ser sustituido ocasionalmente por el de inputs. Vale la aclaración que estos términos tienen paternidad intelectual: los inputs son un valioso aporte de David Easton en su obra maestra Esquema para el análisis político; la distinción entre demandas internas y presiones externas aparece en el inspirador trabajo de Juan Carlos Torre El proceso político de las reformas económicas en América latina.

Lo expuesto hasta aquí nos permite resaltar unos elementos fundamentales sobre la gobernabilidad. Primero y ante todo la gobernabilidad sobrentiende que existen demandas a las que el gobierno está – o no – en posición de responder. Sin respuesta alguna, se presencia sencillamente el colapso del propio gobierno, lo que suele llamarse crisis de gobierno. Más problemático es cuando dichas crisis persisten y que ningún gobierno parece capaz de tomar las riendas. En estos casos las crisis de gobierno pueden tornarse en crisis de régimen, tal como lo atestigua la actual situación en Bélgica. La ingobernabilidad surge entonces cuando las demandas, bien sean internas o externas, ponen en jaque al propio sistema en su capacidad para regularlas.

En esta primera aproximación vemos cuanto las demandas son un elemento clave del concepto de gobernabilidad. No casualmente se consideró durante mucho tiempo que las últimas dictaduras latinoamericanas ganarían en gobernabilidad al aniquilar el incontrolable flujo de demandas emergentes desde sus sociedades civiles. Desde la estricta perspectiva de la gobernabilidad – y por detestable que suene – el postulado tenía el merito de ser coherente. El retorno de las democracias durante los 80s, movimiento que se inscribió de manera más amplia dentro de la llamada tercera ola de democratización5 , abundó en el mismo sentido: las enormes dificultades económicas fueron en cierta medida agravadas por las altas expectativas que suscitaba la apertura democrática. El gran debate que siguió, girando alrededor de cómo consolidar aquellas jóvenes democracias, puede ser interpretado como la preocupación por mantener grados aceptables de gobernabilidad dentro de un marco democrático.

Si nos permitimos detenernos un poco sobre las implicancias entre democracia y gobernabilidad es porque, en el caso que nos interesa, Perú volvió – de manera casi anacrónica por lo demás, comparándolo con el resto de Sudamérica – a experimentar en los 90’s un significante periodo autoritario bajo el liderazgo de Alberto Fujimori. Es importante resaltar que la democracia es un régimen por cierto muy valioso pero también bastante exigente en cuanto a la gobernabilidad. La democracia en efecto es el mantillo más propicio para el surgimiento de demandas por la mera razón que sus mismísimos principios apelan a la libre expresión y a la divulgación de informaciones. No por casualidad Norberto Bobbio afirmó que “en la democracia la demanda es fácil y la respuesta difícil, por el contrario, la autocracia tiene la capacidad de dificultar la demanda y dispone de una gran facilidad para dar respuestas”6 . Es precisamente porque las elites gubernamentales deben enfrentar un flujo continuo de demandas que la gobernabilidad se convierte para ellas un tema crucial: de alguna manera se ven obligadas – o mejor dicho presionadas, dado que las elecciones no tienen carácter de mandatos imperativos – a rendir cuentas y a elaborar políticas públicas mínimamente satisfactorias.

En resumen la noción de gobernabilidad remite esencialmente a la relación continua y reciproca entre demandas o inputs (que podemos a su vez dividir entre demandas internas y presiones externas) y respuestas del gobierno, u outputs para retomar la terminología estoniana. Con esto no queremos decir que absolutamente todo parte de las demandas, a las que solo incumbiría al gobierno responder como pueda. El gobierno no está condenado a reaccionar; muy al contrario liderazgos fuertes intervienen sobre la realidad, transcendiendo las demandas que puedan recibir. La etimología misma de la palabra viene a recordarnos que el gobierno, del griego kubernao, es el timón que marca el rumbo para seguir7 . Lo que vale decir que un gobierno gobierna o no lo es. Por este motivo hemos excluido deliberadamente de este trabajo la presidencia transitoria de Valentín Paniagua8 , cuya única ambición fue la de preparar las elecciones siguientes.

Última aclaración de importancia antes de entrar más detenidamente en nuestro objeto de estudio. Las respuestas del gobierno deben apreciarse no sólo por su contenido “bruto” sino también por la forma en que se dan. El politólogo Philippe Schmitter lo explica muy bien cuando dice: “la clave para distinguir niveles de gobernabilidad reside menos en la magnitud objetiva del rendimiento macroeconómico, en las desigualdades sociales y en las relaciones de clase que en la manera en que los distintos intereses son intermediados entre la sociedad civil y el Estado”9 . La gobernabilidad, desde la óptica de Schmitter, es ante todo el arte de articular demandas y respuestas de la manera la más fluida y eficaz posible. Se agrega entonces una dimensión casi psicológica en la que las percepciones pesan tanto como, sino más que, los resultados mismos. Es sobre la base de estos primeros elementos teóricos que comenzaremos nuestro análisis sobre la gobernabilidad en Perú. Como anunciado, rastraremos cronológicamente el actuar de los sucesivos gobiernos desde la primera presidencia de García hasta hoy en día, poniendo especial énfasis sobre el rol de los líderes dentro del contexto que les tocó gobernar.

II. LA GOBERNABILIDAD EN PERU

1) La primera presidencia de Alán García (1985 – 1990)

Si iniciamos nuestro recorrido en 1985, coincidiendo con la llegada al poder de Alan García, es precisamente porque en Perú la cuestión acerca la gobernabilidad entró de lleno en el debate bajo su presidencia10 . Su gestión, luego de unos primeros meses prometedores, terminó en un caos casi absoluto, dejando en la memoria colectiva peruana el saldo quizás más negativo de su historia. Cómo un líder a priori tan sagaz como lo es García llegó, en el lapso de un mandato, a pasar de altísimos niveles de apoyo – cerca del 90% de aprobación – a un rechazo masivo de la misma magnitud? Se hace necesaria una mirada histórica sobre los eventos pasados.

Al asumir el poder a los 36 años, Alan García entra en la historia como el presidente constitucional más joven de Iberoamérica. El entusiasmo que suscita el “caballo loco”, sus innegables dotes oratorios y su vocación a representar a todos los sectores (recordemos su lema “mi compromiso es con todos los peruanos”), hacen presagiar serios cambios al orden vigente de ese entonces. En la sección anterior hemos evocado a los liderazgos fuertes como más propensos a actuar sobre la realidad en vez de sufrir los acontecimientos. El liderazgo de García, al poner en el centro de su acción la “voluntad política”, entra definitivamente en esta categoría. Este activismo político tuvo por efecto principal el de generar un clima de grandes esperanzas y por consiguiente de grandes expectativas. Quizás un dato refleje mejor que cualquier otro el ambiente de aquella época: el nivel de participación electoral. Para ponerlo en perspectiva presentamos a continuación una tabla comparativa de las elecciones presidenciales desde 1985:

|

1985 |

1990

(2nda vuelta) |

1995 |

2000

(2nda vuelta) |

2001

(2nda vuelta) |

2006

(2da vuelta) |

Votos emitidos |

7.554.836 (91%) |

7.958.232 (80%) |

8.803.049 (74%) |

11.800.310 (81%) |

12.128.969 (81%) |

14.468.049 (88%) |

Ausentismo |

788.597 (9%) |

2.049.382 (20%) |

3.171.347 (26%) |

2.767.157 (19%) |

2.767.157 (19%) |

2.026.857 (12%) |

Total de inscritos |

8.333.433 (100%) |

10.007.614 (100%) |

11.974.396 (100%) |

14.567.467 (100%) |

14.899.292 (100%) |

16.494.906 (100%) |

Fuente: http://www.perupolitico.com/

Si bien queda claro que la participación en 1985 – en términos relativos – ha sido la más elevada de todo el periodo que estamos analizando, no hay que olvidarnos detrás de estas cifras de aquel contexto político; un contexto en el que Sendero Luminoso, entre diferentes acciones terroristas, llamaba al pueblo a no votar. En este sentido la respuesta de los electores fue contundente. Confirió a Alan García una legitimidad reforzada pero también una responsabilidad mayor ante el activismo creciente de los seguidores de Abimael Guzmán. Erradicar este movimiento anti sistema del escenario político fue uno de los desafíos recurrentes al que tuvo que enfrentarse García a lo largo de su presidencia. La falta de resultados decisivos en materia de seguridad mermó progresivamente el capital político que había acumulado durante los primeros meses.

Al margen de esto se juntaron rápidamente problemas de orden económico cuyas repercusiones iban a ser literalmente devastadoras para el gobierno y el país entero. Heredero y primer portavoz de la ideología aprista, Alan García puso en marcha un plan económico nacionalista y antiimperialista. De corte keynesiano, abogó por una intervención directa del Estado sobre el aparato productivo y los circuitos financieros, tomando decisiones en las antípodas de las recomendaciones del FMI. Medidas emblemáticas como el control del tipo de cambio, las reemisiones de moneda o la fijación de un límite al pago de la deuda externa al 10% del valor que obtenía el país por sus exportaciones, pegaban de maravilla con la retorica populista y antiimperialista de García. El punto de ruptura ocurre, según opinión de muchos observadores11 , el 28 de julio de 1987 cuando Alan García, dirigiéndose al Senado y a la estupefacción de sus propios partidarios, propone la nacionalización de los bancos privados con los fines de combatir contra la fuga de capitales. El terremoto político que provocó esta propuesta desencadenó una viva oposición, encabezada como era de esperar por grandes empresarios, partidos como la Acción Popular o el Partido Popular Cristiano, así como también amplios sectores de clase media. Mediáticamente el gobierno fue tachado de comunista y voces eminentes como la del economista Hernando de Soto o del escritor Mario Vargas Llosa criticaron vehemente las injerencias del Estado en el mercado. La ideología liberal estaba ganado terreno dentro de la población y jugaba claramente en contra de la política heterodoxa de García.

Aclaramos que no se trata aquí de juzgar desde un plano ético o moral la actuación de los gobernantes. Lo que sí queremos recalcar – desde el punto de vista de la gobernabilidad – es que, en el caso de García, la aplicación de una política heterodoxa a contracorriente con todo lo que preconizaban los organismos internacionales no podía quedar sin consecuencias. Este tipo de huida por adelante hace tarde o temprano el regreso a la realidad más doloroso. El retorno a la realidad sucedió primero en 1986 cuando Perú fue declarado inelegible y luego cuando García tuvo que reanudar negociaciones con el FMI después de la bancarrota virtual del Estado peruano. Las presiones externas no pueden ser obviadas con la sola voluntad política; este quizás haya sido el mayor error político cometido por García durante su primer mandato.

Otro aspecto, quizás menos visible que el rotundo fracaso económico, perjudicó a la gobernabilidad de García: se trata de la progresiva retirada de apoyos por parte del APRA. Expuesto de forma magistral por Scott Mainwaring y Matthew Shugart en Presidencia y democracia en América latina, los poderes partidarios de un presidente son los que permiten la plena expresión de sus poderes formales o constitucionales. Desde un marco más abarcador, Juan Carlos Torre explica que la acción gubernamental: “no consiste sólo en la adhesión de determinado conjunto de políticas sino que también incluye la tarea de movilizar los apoyos sociales y capacidades institucionales para implementar dichas políticas y neutralizar a quienes se oponen a ellas […] Lo que importa no es sólo o apenas la voluntad política sino el control por los líderes de gobierno de los recursos políticos e institucionales que les pemitan iniciar las políticas de reforma y, luego, sostenerlas en el tiempo, a pesar de las previsibles resistencias a sus costos distributivos”12 . En el caso de García hemos visto que los apoyos sociales se esfumaron con el tiempo principalmente por dos temas esenciales:

1). El creciente terrorismo de Sendero Luminoso y del MRTA (Movimiento Revolucionario Túpac Amaru), cuyo accionar a menudo indiscriminado (secuestros, atentados por coches bomba, cortes de electricidad, etc.) hundió el país en el temor. Por otro lado las exacciones cometidas por las fuerzas policiales, como el notorio caso de la Matanza de los penales en 1986, echaron el descredito sobre la real eficacia del gobierno.

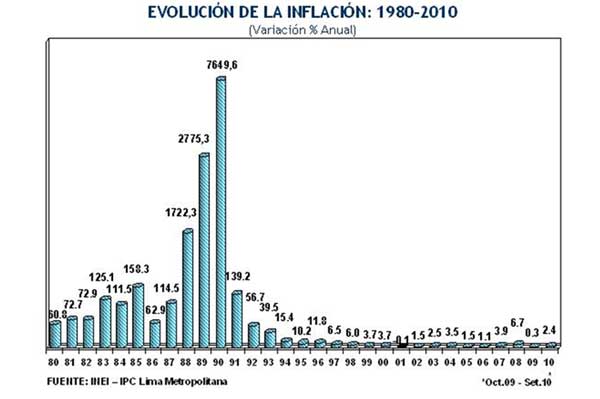

2). La mayor crisis económica que haya sufrido el país en toda su historia. Unas cifras bastan para darse cuenta de su amplitud: entre 1987 y 1989, el PIB cayó en un 15% y la medida de los sueldos y salarios reales en un 60%. Mientras tanto, la tasa de inflación subió hasta el 100% en 1987, el 1.000% en 1988 y el 2.500% en 198913 . La hiperinflación tomó en Perú una proporción tan gigantesca que, en un ranking de países con mayor inflación, llegó a posicionarse en el cuarto lugar, detrás de la Alemania de Weimar, la Hungría y Grecia a los fines de la segunda guerra mundial y la China durante la revolución en 194814 .

Pero la desmoralización y exasperación no sólo afectaron a la sociedad civil. En la esfera estrictamente política el descontento era también muy grande. La movilización de las capacidades institucionales, para parafrasear a Torre, es un elemento esencial al buen funcionamiento de las políticas públicas, que no son otra cosa que las respuestas u outputs que da el gobierno al sistema. En el caso peruano varios acontecimientos ilustran como los resortes institucionales se agarrotaron. Primero dentro de propio partido oficialista, el estilo personalista de García, que no iba sin notorias muestras de “amiguismo”, era mal vivido por los cuadros del partido. La marginalización del partido a partir de la sorpresiva decisión de nacionalizar el sector financiero provocó por lo demás la renuncia de Luis Alva Castro, primer ministro y ministro de economía y finanza, con los fines extraoficiales de presentar su candidatura a las elecciones de 1990. En el recinto de la Asamblea, el proyecto de nacionalización de los bancos – iniciativa en la que García jugó lo que le quedaba de crédito político – fue bloqueado por el Senado, después de haber contado con la aprobación de la Cámara de diputados. Desde el enfoque de la gobernabilidad podemos afirmar que dicho proyecto marcó un punto de no retorno para un García ahora sin legitimidad alguna como tampoco capacidad real para gobernar. Muchos fueron los que pensaron – apresuradamente podríamos decir con la distancia que nos dan los años – que su futuro político era definitivamente sellado.

2) Las presidencias de Alberto Fujimori (1990 – 2000)

Suele considerarse a Alberto Fujimori como el prototipo del outsider: hombre de ciencias duras (se graduó en matemáticas y física), este ciudadano de origines modestos era desconocido del gran público hasta su entronización en las elecciones presidenciales de 1990. Ajeno al mundo político y a los medios de comunicación, Fujimori con el apoyo del sumario Cambio 90 – suerte de movimiento cívico nacionalista sin real afiliación ideológica ni verdaderos recursos – logró conquistar la gran mayoría del electorado peruano. Cómo explicar la ascensión del meteorito Fujimori ha sido objeto de numerosos debates. La razón principal radica en el estado caótico en el que se encontraba el país al finalizar el catastrófico mandato de García. En su primera alocución como presidente Fujimori resumió dicha situación en los siguientes términos:

“Nos toca afrontar la crisis más profunda que ha vivido el país en toda su historia republicana; una economía estampada en una hiperinflación y una depresión, una sociedad escindida por la violencia, la corrupción, el terrorismo y el narcotráfico. En una palabra, casi una economía de guerra”.15

Surgida en aquel marasmo económico, el éxito de la figura de Fujimori se debe ante todo al rechazo masivo del pueblo para con la clase política tradicional, así como también a circunstancias favorables si pensamos en el reporte de los votos de la izquierda durante la segunda vuelta. Ahora, a diferencia de otros outsiders, Fujimori no sólo llega al poder por sorpresa – por lo menos a los ojos de los medios – sino que se mantiene con éxito, jaqueando durante años a una oposición desarticulada. Particularmente interesante a los fines de nuestro estudio, demostró a lo largo de sus mandatos una pronunciada sagacidad política en cuanto a sus capacidades para gobernar. En Los nervios del gobierno Karl Deutsch explica que “cualquiera que dirija los asuntos de un país debe saber cómo permanecer en el control, cuál es la naturaleza básica y estado actual del país, cuáles son sus límites y oportunidades existentes en el medio al que debe enfrentarse y cuáles los resultados que desea obtener. Combinando estas cuatro clases de conocimientos y actuando en consecuencia, se tiene la esencia del arte del gobierno”16 .

Alberto Fujimori es un outsider que, al reunir las cualidades descritas por Deutsch, se convierte en hombre de Estado legítimo, aunque por cierto muy controvertido. Legitimo por el constante apoyo popular, controvertido por sus métodos autoritarios y las numerosas exacciones cometidas bajo su régimen. Si al introducir a García la pregunta era “cómo un líder tan sagaz perdió total legitimidad en el lapso de unos meses” la pregunta con Fujimori es más bien la opuesta: cómo este novicio de la política llegó a mantenerse durante más de una década al mando del país? A continuación intentamos responder a esta pregunta.

Cuando Fujimori asume sus funciones, traza de inmediato el rumbo económico para seguir: “crear una verdadera economía social de mercado” e “insertar al Perú en la comunidad financiera internacional” operando de este modo un viraje a 180 grados en comparación con la política proteccionista de García. El ropaje populista con el que el chino, “un presidente como tú” según el eslogan, había visto durante su campaña electoral dejaba lugar ahora a un frio pragmatismo anunciador de tiempos de austeridad. En un país ya muy fragilizado por coyunturas económicas particularmente adversas, llevar a cabo una política de índole claramente neoliberal no iba a ser sin provocar serias protestas sociales. Las hubo de hecho y, sin caer nunca en niveles de violencia como durante el Caracazo, Lima sufrió varias olas de disturbios y de saqueos. A pesar de esto, el gobierno tuvo la lucidez de priorizar dos objetivos claves: la lucha contra la hiperinflación y el terrorismo, cuyos buenos resultados serán luego hábilmente capitalizados para lograr la aceptación del nuevo orden económico y social.

El llamado Fujishock – paquete de medidas económicas comprendiendo privatizaciones de empresas estatales, la liberalización de las tasas de interés y la flexibilización del régimen de cambios monetarios – dio rápidamente sus primeros frutos. La economía peruana se estabilizó al ver reducirse progresivamente la inflación (ver cuadro abajo), permitiendo al país de salir del pánico al que cualquier situación de hiperinflación confronta.

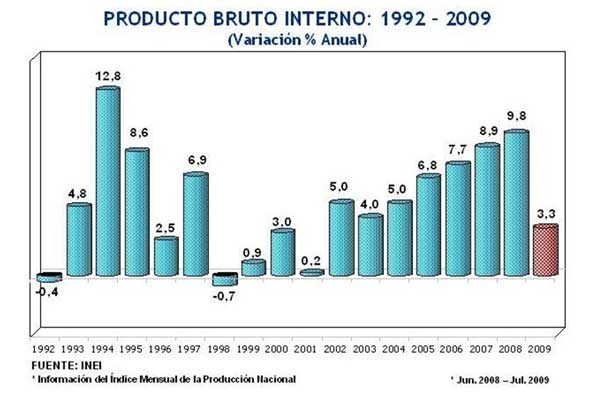

A su vez el aparato productivo y comercial se reactivó progresivamente, mostrando de nuevo tasas anuales de crecimiento del Producto Interno Bruto positivas:

Solamente unos años después se sentirían plenamente los costos sociales impulsados por el Fujishock: aumento masivo del desempleo, acompañado por una mayor precariedad que provocó la expansión del sector informal, pauperización de amplios sectores de la población, entre las consecuencias más negativas. Pero por entonces, el gobierno había logrado sacar al país de lo más apremiante al poner fin a la hiperinflación. Este éxito en el plano económico reforzó considerablemente su legitimidad y amplió sus márgenes de maniobra.

La segunda prioridad del gobierno fue la lucha antisubversiva contra el Sendero Luminoso y el MRTA, grupos que ganaban terreno y mermaban peligrosamente la autoridad del Estado. El gobierno, quien reclamaba los plenos poderes en materia de seguridad, vio sin embargo su acción trabada tanto por la oposición que le daban el APRA y el FREDEMO en el Congreso – al negarle al Ejecutivo la delegación de facultades – como por un Poder Judicial que había sentenciado, por ejemplo, la liberación de 200 senderistas. Frente a esta situación paralizante Fujimori, poco proclive a la noción de checks and balances, tomó la decisión inédita, con el respaldo de las Fuerzas Armadas, de clausurar el Congreso y suspender las actividades del Poder Judicial. En una alocución televisiva Fujimori justificó el autogolpe de la siguiente manera:

“Es cierto que la propia Constitución prevé los mecanismos para su modificación, pero es igualmente cierto que [...] vendría a significar que, casi al término del presente mandato, recién contaríamos con los instrumentos legales necesarios para la reconstrucción general del Perú. [...] ¿Cuál es la institución o mecanismo que permitiría realizar todos los cambios profundos que a su vez hagan posible el despegue del Perú? Sin lugar a dudas ni el Parlamento, ni el Poder Judicial son hoy por hoy agentes de cambio, sino más bien freno a la transformación y el progreso. Como Presidente de la República, he constatado directamente todas estas anomalías y me he sentido en la responsabilidad de asumir una actitud de excepción para procurar aligerar el proceso de esta reconstrucción nacional, por lo que he decidido tomar las siguientes trascendentales medidas.”17

El proceso político se aparentó al de la dictadura romana en la medida en que, requerida por una situación de emergencia (sea una guerra o una rebelión), poderes extraordinarios se entregan a un solo mandatario de forma temporal. Sobre este último punto Fujimori aclaró enseguida su intención de “disolver temporalmente el Congreso de la República, hasta la aprobación de una nueva estructura orgánica del Poder Legislativo, a ser aprobada mediante un plebiscito nacional”. Sin embargo el aspecto más controversial del autogolpe no residió en el uso en sí de la dictadura, lo que nuestras constituciones contemporáneas básicamente entienden como Estado de sitio, sino en el hecho de que aquellas facultades extraordinarias hayan sido “autoatribuidas” por el mismo Fujimori ante a una situación que él juzgaba insoluble por las condiciones dadas – el Parlamento y el Poder Judicial siendo “agentes de freno a la transformación y el progreso” – convirtiéndose de esta manera en lo que Carl Schmitt llamaría un “dictador soberano”18 .

Sea como fuera, cabe decir que detrás del método autoritario existió un verdadero apoyo popular (se considera en efecto que hasta el 80% de la población limeña aprobó el autogolpe19 ) que respaldó moralmente esta decisión transcendental. Aquí se encuentra toda la paradoja del autogolpe, y por extensión del régimen fujimorista: un liderazgo autoritario en la forma pero legítimo en el fondo, a no ser que no se reconozca a la voluntad popular como base legitimadora de la democracia. Esta combinación entre autoritarismo y legitimidad puede observarse en el propio cronograma político que siguió al autogolpe. En efecto la toma por la fuerza de las instituciones dejó rápidamente lugar a dos instancias democráticas:

1) la elección de un Congreso Constituyente Democrático, constituido finalmente por 34 oficialistas (sobre un total de 80 parlamentarios, equivalente al 42%) y cuya misión fue la de redactar una nueva Carta Magna

2). un referéndum nacional que con el 52,2% de los votantes pronunciándose a favor terminó por refrendar la nueva ley suprema, reforzando no solo la legitimidad del golpe sino también, y sobre todo, dotando al gobierno de un marco legal hecho a su medida

Dentro de los cambios de mayor alcance figuraron el pasaje a un Congreso unicameral de 120 miembros, por lo tanto más “manejable”, y la posibilidad para el presidente de ser reelecto por un segundo mandato consecutivo de 5 años20 . Claramente la nueva Constitución hacía inclinar la balanza de poder del lado del Ejecutivo, lo que auguraba para la administración fujimorista niveles de gobernabilidad mayores al contar con una estructura institucional más adecuada al estilo decisionalista del presidente. No obstante los eventos posteriores iban a demostrar que la gobernabilidad no se resumía a una cuestión de ingeniera institucional.

A medida que el régimen se revelaba a los ojos de una creciente opinión pública autoritario y corrupto, el capital político acumulado hasta entonces por Fujimori – cuyo zenit podemos fechar a su reelección en 1995 y un abrumador 64% de votos a favor – fue progresivamente erosionándose. Varios elementos emergen para dar una explicación a la pérdida de apoyos que sufrió su gobierno dentro de los cuales ya hemos mencionado los costos sociales de una política económica neoliberal. Algo esencial sin embargo merece ser remarcado: al hacerse cada vez más notorias las exacciones del gobierno, la conflictividad no estuvo tanto sobre la implementación de x política pública – que son en tiempos normales los outputs asignados por un gobierno al sistema político – sino más bien sobre cómo mantenerse en el poder para el oficialismo versus cómo derrumbar a Fujimori para la oposición. Dicho en otros términos el escenario político peruano se polarizaba considerablemente. Por cierto, numerosas voces se elevaban contra las políticas gubernamentales, en particular las políticas sociales juzgadas con razón como clientelistas. Pero el principal eje de lucha política giraba ahora sobre el régimen como tal, un régimen tachado invariablemente de autoritario y que, pasados los tiempos excepcionales de violencia interna, encontraba cada vez con más dificultad fuentes de legitimidad.

Este cambio de clima político, en el que las demandas comenzaron a focalizarse sobre el régimen y ya no sobre el solo gobierno, encontró su disparador en la polémica Ley de Interpretación Autentica de la Constitución. Ni bien su segundo mandato presidencial iniciado (un año y un mes después para ser más preciso), Alberto Fujimori lanza las reformas legales con los fines apenas disimulados de postular a su re reelección. La maniobra, que involucró la destitución de tres jueces del Tribunal Constitucional por haber declarado la ley de interpretación como “inaplicable”, suscitó vivas reacciones de los partidos de la oposición, ahora más cohesionada que nunca ante la posibilidad de verse alejada del poder por unos cuantos años más. Los partidos opositores (PAP, AP, PPC, UPP, FIM, IU) decidieron aliarse para formar el Bloque Parlamentario de Oposición Democrática y apelaron, con la ayuda de unas 1.400.000 firmas de la ciudadanía, al referéndum. La situación era novedosa por Fujimori quien experimentaba al mismo tiempo una oposición unida y resuelta desde el escenario estrictamente político, como así también un creciente malestar de la población. La legitimidad popular directa con la que podía otrora contar para ultrapasar la democracia representativa y sus instituciones – caso típico del autogolpe – parecía perderse en las denuncias repetitivas de autoritarismo, a las cuales se juntaban denuncias de corrupción y de violación de derechos del hombre. En resumen los márgenes de maniobra del gobierno de Fujimori se achicaban seriamente, provocando en consecuencia menores niveles de gobernabilidad.

El golpe de gracia fue dado por el escándalo a gran escala que fueron los vladivideos, en referencia a Vladimir Montesinos, asesor de Fujimori y orquestador de una gigantesca red de corrupción en las más altas esferas del poder. Si bien desde nuestra perspectiva la corrupción no debe verse necesariamente como negativa (hasta autores como Carl Friedrich sostienen que pequeñas dosis de corrupción pueden ser funcionales para la organización del sistema político21 ), su conocimiento a la opinión pública sí puede generar efectos devastadores sobre la legitimidad del gobierno y, según los casos, sobre la clase política en general. Frente a la gravedad de los hechos ahora expuestos a plena luz, la situación del gobierno era propiamente insostenible. Sin manera ya de reactivar apoyos mediante alguna respuesta gubernamental, Alberto Fujimori anuncia desde Japón su dimisión al cargo presidencial.

3). La presidencia de Alejandro Toledo (2001 – 2006)

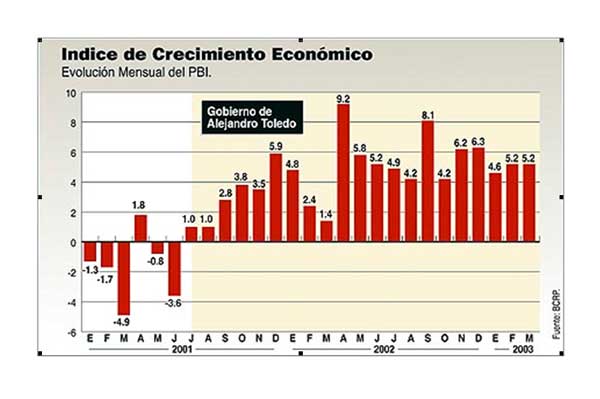

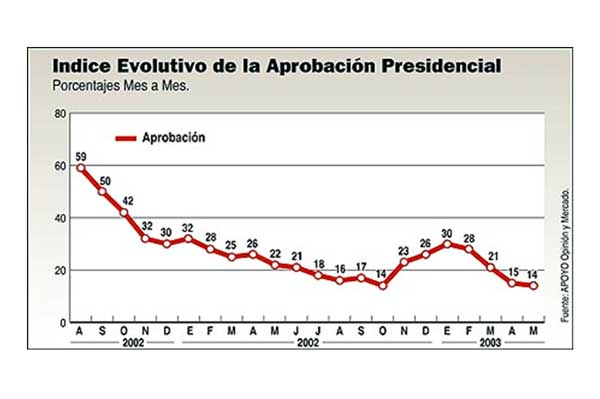

La presidencia de Alejandro Toledo presenta la extraña paradoja de combinar destacables resultados económicos con altos niveles de descontento. El Perú de los años 2000 parecería contradecir el postulado, por lo menos en su primera formulación, de Seymour Lipset quien afirmaba que el desarrollo económico tenía un corolario directo en la consolidación de la democracia.22 Al juzgar por la cantidad de remodelaciones ministeriales (4 en los 30 primeros meses del gobierno de Toledo), las declaraciones de Estado de emergencia en 2002 y 2003 o la intentona de levantamiento armado de Antauro Humala en 2005, aquellos buenos resultados en el campo económico fueron lejos de repercutirse positivamente en el campo social y político. Los dos gráficos a continuación ilustran más bien una correlación inversa entre crecimiento económico y niveles de apoyos al gobierno:

Cómo explicar que una variable tan esencial como la económica no haya conllevado, aunque sea en proporciones menores, a una mejoría de la gobernabilidad del país? Un inicio de respuesta reside en el cambio de régimen político. El regreso a la democracia implica en efecto un modus operandi en la que las demandas tienen legitimidad de por sí, independientemente de su contenido, lo que tiende a alentar las exigencias del demos para con sus gobernantes. Sin duda la lógica “demanda fácil – respuesta difícil” propia a los regímenes democráticos fue uno de los rasgos característicos de la presidencia de Toledo, quien incluso pareció a veces sorprendido por las violentas reacciones que suscitaban sus reformas. Los eventos en Arequipa son, al respecto, muy significantes: las protestas después del anuncio de privatizar a las empresas eléctricas de Egasa y Egesur llevaron al gobierno a responder por la fuerza. No obstante el estado de emergencia decretado, lejos de apaciguar las demandas, las radicalizó y obligó al gobierno a retroceder con la nominación de un nuevo primer ministro. Durante los disturbios el alcalde Juan Manuel Guillén tuvo aquellas palabras reveladores del cambio de clima político: [el estado de emergencia] “constituye un retroceso a épocas que creíamos superadas" y que si el presidente Toledo no accediera a las peticiones "estaría imponiendo un régimen autoritario".23

A la par del cambio de régimen y del nuevo rapport de force entre la sociedad peruana y el Estado, hay una realidad social insoslayable que explica también la amplia y rápida desaprobación a la gestión de Toledo a pesar del excelente rendimiento económico del país. La realidad es que buenos resultados económicos no garantizan necesariamente una elevación del nivel de vida: sin voluntad política real de redistribución de la riqueza, un país puede muy bien enriquecerse y al mismo tiempo engendrar altos niveles de pobreza. Para una gran mayoría de peruanos, a quienes se les había vendido una “tercera vía moderna adecuada a América Latina” con una “economía de mercado con rostro humano”24 la sensación de que el crecimiento económico no tenía reflejo alguno en su poder adquisitivo fue una realidad duramente percibida.

Ciertamente las expectativas, generadas tanto por las esperanzas de la vuelta a la democracia como por las promesas electorales de Toledo, alimentaron un recrudecimiento de demandas de la población ante la patente falta de mejoras en sus vidas cotidianas. A la intensificación de las demandas vinieron a sumarse de pronto nuevas dificultades a partir del anuncio presidencial de que las finanzas públicas, y por ende las proyecciones económicas que se hacían de ellas, eran en peor condición de lo que se pensaba hasta entonces. Hubo incluso un momento dramático en el que Toledo, para justificar el pobre desempeño de su gobierno en materia social, admitió públicamente que se “había desenganchado de su pueblo” pero que su intención “no fue engañar ni mentir a los peruanos, el caso fue que encontró la caja vacía”.25 En términos de gobernabilidad los márgenes de maniobra se acotaron singularmente para un Toledo recién entronizado en sus funciones: por un lado, grandes expectativas y demandas mayores, por otro una capacidad reducida de dar respuestas.

Para completar el cuadro, no es inútil recordar brevemente la trayectoria política de Toledo y el contexto en el que asume como máxima autoridad del Estado. Desde su primera candidatura en 1995 hasta la marcha pacífica de los 4 suyos, Toledo había llegado a posicionarse como el mejor candidato de la oposición. Y precisamente era eso: un candidato de la oposición. Repitiendo un esquema finalmente similar al de Fujimori 10 años atrás, se había ganado numerosos apoyos ante todo gracias al rechazo que inspiraba el régimen fujimorista y su voluntad férrea de mantenerse en el poder. A los ojos de muchos lo importante entonces no era tanto quien ganaba sino más bien quien perdía y a pesar de poseer un perfil atípico – el del “cholo que supera sus condiciones sociales por meritos propios – Toledo era el primer beneficiario del “todo menos Fujimori”. Su llegada al poder, casi una elección por defecto, le impidió llevar su acción política sobre una base solida de apoyos. En resumen, el consenso anti Fujimori en la primera vuelta, y luego el consenso anti García en la segunda (consenso en gran parte debido a los recuerdos de su primera presidencia), no le otorgaba a Toledo una legitimidad tal como para pedir, en términos sociales, nuevos sacrificios al pueblo mediante la implementación de medidas neoliberales.

Independientemente del grado de legitimidad que podamos prestarle, Alejandro Toledo consiguió terminar su mandato sin sobresaltos mayores (haciendo caso omiso de la acción subversiva liderada por el nacionalista y ex mayor del Ejercito Antauro Humala). Sin embargo, y más allá de las diferentes fuerzas de oposición – podríamos también citar los rebrotes del Sendero Luminoso, los paros nacionales de la CGT o los notorios escándalos de corrupción y de nepotismo que salpicaron al gobierno –, el dato quizás más llamativo del tremendo déficit de capital político de Toledo y de su partido Perú Posible se encuentra en su incapacidad para presentar un candidato para las elecciones presidenciales del 2006. Las siguientes elecciones legislativas confirmaron esta impresión de vacio (en las que con el 4,1% se asignó la minúscula cuota de dos escaños en el Congreso). Es entonces paradójicamente con uno de los mejores balances económicos de la región pero con un peso político casi nulo que Toledo deja el poder – “por la puerta grande” según sus palabras – para entregárselo al resucitado Alan García.

4) Perspectivas sobre el Perú desde la segunda presidencia de Alán García (2006 – )

Después de un exilio de casi 9 años y la derogación de la ley “anti-impunidad”26 , Alan García vuelve a la arena política en calidad de líder del PAP y primer opositor de Toledo. Su victoria en la presidencial del 2006 – del mismo modo que Fujimori en 1990 y Toledo en 2001 – puede considerarse como una elección por defecto, lo que comúnmente se llama votar por el “menos peor”. Sin quitarle mérito, García se benefició de circunstancias favorables. Por un lado el balance social de la gestión de Toledo era demasiado negativo como para esperar, en el caso de Lourdes Flores, ganar la elección. Aún contando con los favores de los medios de comunicación, la líder de la UN llevaba el inconfundible sello de la “candidata de los ricos”27 que la distanciaba de un pueblo en su gran mayoría pobre. Por otro lado, en las antípodas de Flores, estuvo el candidato nacionalista Ollanta Humala, cuya cercanía ideológica con Hugo Chávez terminó jugando en su contra: el rechazo categórico que inspiraba el líder venezolano en el mundo empresarial y las clases altas – e incluso medias – iban de par con la incertidumbre de muchos otros ante el vacio hacia adelante que representaba la vía bolivariana. Entre los dos polos opuestos Alan García, hábil hombre político, logró posicionarse en el centro de este escenario polarizado y encarnar una posición consensual de hombre de cambio moderado. Pasando in extremis la segunda vuelta García – en una contienda que ya se resumía a elegir entre democracia y autoritarismo – no tuvo dificultad en recuperar los votos de la UN, por más que Flores no diera consigna alguna de voto. El electorado de derecha, pese a su franca hostilidad hacia el líder aprista, reportaba en realidad sus votos al candidato del sistema por miedo a un cambio radical del orden socio económico. En síntesis la victoria de García pareció más un rechazo de su adversario, etiquetado como “anti sistema”, que un plebiscito sobre su candidatura.

Al respecto, es interesante observar que desde el retorno a la democracia en 1980, aquel patrón electoral parece repetirse: sintomático de una sociedad que se siente permanentemente defraudada por su clase política, el electorado ha en efecto votado sistemáticamente por el cambio (con la notable excepción de Fujimori en 1995 y 2000, aquellas últimas elecciones siendo altamente controvertidas por las fuertes sospechas de fraude que rodearon el proceso electoral). A continuación presentamos una tabla en la que figuran los resultados en las últimas elecciones presidenciales y legislativas, contrastando aquellos obtenidos por el candidato o partido vencedor con los obtenidos por el candidato o partido del oficialismo:

Año |

Presidente

(partido político)

-------------

Candidato

(partido oficialista) |

Elección presidencial

1ra vuelta (en %) |

Variación (en puntos) |

Elección legislativa

(en %) |

Variación (en puntos) |

1980 |

Belaunde Terry

(AP) |

44,9% |

/ |

Dip: AP (38,9%)

Sen: AP (40,9%) |

/ |

1985 |

Alan García

(PAP)

-------------

Jorge Alva Orlandini

(AP) |

53,1%

-------------

7,2% |

- 37,7 |

Dip: PAP (50,1%)

Sen: PAP (51,3%)

-------------

Dip: AP (8,4%)

Sen: AP (8,1%) |

- 30,5

- 32,8 |

1990 |

Alberto Fujimori (Cambio 90)

-------------

Luis Alva Castro

(PAP) |

29,2%

-------------

22,5% |

- 30,6 |

Dip: Fre (30,1%)

Sen: Fre (32,3%)

-------------

Dip: PAP (25,0%)

Sen: PAP (25,1%) |

- 25,1

- 26,2 |

1995 * |

Alberto Fujimori (Cambio 90-NM) |

64,0% |

+ 34,8 |

C90-NM (51,1%)

-------------

AP ** (3,3%)

PPC ** (3,0%) |

- 23,8 |

2000 |

Alberto Fujimori (Perú 2000) |

49,2% |

- 14,8 |

Perú 2000 (42,2%) |

- 8,9 |

2000 |

Valentín Paniagua (AP) |

Presidencia temporaria *** |

/ |

/ |

/ |

2001 |

Alejandro Toledo (Perú posible)

-------------

**** |

36,5%

-------------

/ |

/ |

Perú Posible (26,3%)

-------------

C90 (4,8%) |

- 37,4 |

2006 |

Alan García

(PAP)

-------------

*****

(Perú posible) |

20,4%

-------------

/ |

/ |

UPP (21,1%)

-------------

Perú Posible (4,1%) |

- 22,2 |

Fuente: Oficina Nacional de Procesos Electorales

Notas

* A partir de 1995 el Congreso pasa a ser unicameral. En 2005, el proyecto de ley de reforma constitucional para volver al bicameralismo resultó infructuoso al no alcanzarse los dos tercios del Congreso.

** El Frente Democrático, o Fredemo, era la coalición mayoritaria en 1990 y agrupaba al Movimiento Libertad, Acción Popular y el Partido Popular Cristiano, de los cuales sólo sobrevivieron el AP y el PPC. La variación fue calculada tomando los resultados electorales de ambos partidos (6,3%) comparándolos con aquellos obtenidos por el Fredemo.

*** Valentín Paniagua (AP), designado como Presidente del Congreso después de su victoria frente a Ricardo Marcenaro (Perú 2000) por 64 votos contra 51, se convierte en Presidente transitorio según lo establecido por el artículo 115º título IV capítulo IV de la Constitución del Perú.

**** En 2001, después de los escándalos de los vladivideos y la huida hacia Japón de su líder Fujimori, Cambio 90 sólo se presenta a las elecciones legislativas. Recién a partir del 2005 se crea la Alianza por el Futuro.

***** Después de las renuncias sucesivas de Jeannete Tejada y de Carlos Bruce, el partido del presidente saliente Toledo no presentó ningún candidato presidencial en 2006.

Las variaciones negativas demuestran la desafección del electorado peruano hacia su clase dirigente aunque ciertamente otros factores que el descontento a las respuestas del gobierno deban tomarse también en cuenta (de los cuales podemos citar los cálculos estratégicos de votación “útil”, el transfuguismo entre partidos o la imposibilidad a nivel institucional a dos mandatos presidenciales consecutivos). Por ejemplo, al finalizar el primer mandato de Alan García en 1990, el candidato aprista Luis Alva Castro sólo recogió un 22,5% de los votos en la primera vuelta, marcando un retroceso de casi 30 puntos con los resultados obtenidos por García en la misma instancia 5 años atrás. Lo mismo ocurre en una proporción similar durante las elecciones legislativas, o congresales, en las que el PAP pierde un 25,1 puntos (50,1% - 25,0%) en la cámara de diputados y un 26,2% puntos (51,3% - 25,1%) en la cámara de senadores, ambas cámaras hoy reunidas en un solo recinto.

Más allá de este patrón electoral el hecho novedoso de las elecciones del 2006 sin duda reside en la irrupción de Humala en el escenario político. Dos datos son de suma importancia para comprender cuales son los desafíos para García y, de manera más amplia, para el Perú de hoy. Primero el mapa electoral puso al desnudo una fractura geográfica entre dos países: el Perú comercial y exportador del eje Lima – Callao y la costa norte del país (histórico bastión electoral del aprismo) y el Perú andino y del Amazonas. En aquellas regiones, abundantes en recursos minerales pero excluidas del reparto de la riqueza, Humala recogió entre el 60 y el 90% de los votos. La fractura entonces es tanto geográfica como social – e incluso étnica – y, si bien echa sus raíces en la historia profunda del Perú, constituye de ahora en adelante un clivaje político mayor que ningún candidato a la presidencia puede soslayar. El segundo dato esencial es el proyecto nacionalista y anti neoliberal encarnado por Humala en oposición al continuismo económico de García heredado de las gestiones previas de Fujimori y de Toledo. La polarización resultante de estos dos modelos ha sido tal que Humala, a pesar de respetar sin ambigüedad los criterios democráticos, fue tachado varias veces de líder “anti sistema” incluso por el propio Toledo quien, saliendo de las reservas que le imponía su cargo presidencial, definió la contienda como “una elección entre la democracia y el autoritarismo”.28

La presencia de uno o varios actores anti sistema es evidentemente perjudicial al mantenimiento de la gobernabilidad y hasta de la propia estabilidad del régimen. Remitimos a los trabajos de Juan Linz que son verdaderos clásicos en la materia. El caso es que apenas conocidos los resultados oficiales Humala admitió su derrota, descartando en seguida los recursos de apelación por fraude que le sugerían algunos miembros de su partido y reafirmando su “compromiso democrático”29 . Esta actitud post electoral apaciguó el clima político y fue la marca de una oposición responsable, mejor garante de la consolidación democrática. Como bien lo recalca Frederik Weil, una estructura opositora responsable se caracteriza por “ofrecer al electorado alternativas democráticas significativas (que reflejan las preferencias de los votantes) y, más importante aún por no obstruir los esfuerzos para solucionar los problemas nacionales”30 . Una radicalización de la polarización habría en cambio fragilizado la legitimidad de García y dificultado considerablemente la acción de su gobierno.

Al margen de la actitud de Humala, García se mostró también conciliador al proponer un gobierno de “concertación, coincidencia, dialogo y apertura”31 . El apaciguamiento del clima político coincidió con una toma de distancia para con el PAP, cuyo indicador más claro fue dado por la composición misma de su gobierno: de las 16 carteras ministeriales, solamente seis fueron asignadas a personalidades apristas, 9 a independientes y una – la de producción – a Rafael Rey del partido Renovación Nacional32 . Esta apertura política fue a su vez acompañada por una voluntad de transparencia, verdadera cruzada contra una corrupción tristemente recurrente en el paisaje político peruano, desde el “amiguismo” característico de la primera presidencia de García hasta los notorios conflictos de interés bajo la administración de Toledo.

Fuera del mero ejercicio retorico, aquella voluntad se vio materializada en la figura de un “jefe anti corrupción a cargo de una persona ajena al partido del gobierno y comprometida con el tema” (desde octubre del 2007 la jueza Carolina Lizárraga dirige la Oficina Nacional Anti corrupción). Otra medida de orden simbólico fue la de reducir de mitad los sueldos de los ministros, permitiendo dar una nueva credibilidad a la clase dirigente y demostrando que la austeridad anunciada valía para todos. Aunque simbólico, el contraste con las remuneraciones y los gastos exorbitantes del gobierno de Toledo – y sobre todo el sentimiento de iniquidad que generaba dentro de la población – no dejaba de ser de lo más significativo. En su discurso de entronización a la presidencia García hacía el diagnostico correcto al evocar la situación del país y el estado moral de los peruanos:

“Señores, hemos caído el circulo vicioso de tener más exportaciones con miseria y de tener democracia sin credibilidad social. […] Hoy no hay terrorismo masivo, ni crisis de la deuda externa, ni recesión mundial como en 1985, pero un nuevo desafío igual de tremendo se presenta ante el país y es la falta de fe. […] El gran peligro actual es la falta de legitimidad social del sistema político y del Estado, tienen legalidad porque nacen de las elecciones pero carecen de apoyo social porque inspiran desconfianza y repudio”33 .

García tocaba ahí un resorte esencial al buen funcionamiento de una sociedad: la confianza, verdadero motor de la gobernabilidad en el plano político y del desarrollo en el plano económico. Tratándose de lo económico, cabe decir que el modelo neoliberal no se vio modificado en sustancia, si bien se prometió un aparato estatal más eficaz (mediante la descentralización) y eficiente (mediante el rigor presupuestario). El continuismo económico versión García – en franca oposición, dicho sea de paso, con el populismo de su primer mandato – no produjo las crisis sociales de gran amplitud que experimentó el gobierno de Toledo. Ciertamente el consenso nacional, tanto por parte de la población como de las elites, de que éste sea el camino correcto hacia el desarrollo ha pesado mucho en este cambio de clima político; un consenso reforzado a su vez por éxitos regionales como por ejemplo Chile, país tomado en referencia por García, cuya aplicación del neoliberalismo da hoy resultados económicos y sociales innegables.

Pero quizás sea el Brasil de Lula él que mejor ilustra que un modelo económico que acrecienta las desigualdades puede contar de igual manera con el consenso de la gran mayoría, siempre que las clases más pobres se vean a sí mismas progresando y sientan que “algo” de la torta se están llevando. La tensión – inherente al desarrollo económico – entre acumulación y distribución hace sin embargo de la gobernabilidad un ejercicio particularmente difícil en países como Perú, cuya economía depende todavía en gran medida de coyunturas internacionales. Como bien lo expresa Mariano Grondona el equilibrio consiste en no “dañar decisivamente la acumulación en nombre de la distribución inmediata del sobrante” sin caer en el extremo opuesto de “acumular demasiado, con olvido de la distribución”34 .

Esquematizando un poco podríamos decir que el primer caso correspondió a la presidencia de García entre 1985 y 1990, el segundo a la de Toledo entre 2001 y 2006. En resumen, el Perú bajo la segunda presidencia de García está sin lugar a duda mejor parado que 20 años atrás cuando el mismo García dejaba el país al borde del colapso económico. Basta comparar unas pocas cifras para convencerse del hecho: en 1989, la producción sufría una contracción del 12% mientras la deuda externa pasaba a los 20.000 millones (representando el 90% del PIB) y la inflación alcanzaba la cifra record del 2.773% anual. En el 2009 el PIB culminaba en un 9,8% (después de seis años de crecimiento a un ritmo superior del 5% por año), la deuda externa sólo representaba el 12,1% del PBI y una inflación contenida a menos del 4% anual35 .

No obstante dos elementos vienen a contrarrestar el optimismo que suscitan estos resultados macroeconómicos. El primero es que el sector exportador, que se concentra primordialmente en la minería y los hidrocarburos, creció en gran medida gracias a la subida de los precios internacionales. El crecimiento económico peruano se debe entonces más a factores coyunturales que estructurales, lo que tarde o temprano generará previsibles dificultades cuando dicha coyuntura esté menos favorable. El segundo elemento es la polarización política – una polarización subyacente en Perú desde el gobierno revolucionario de Juan Velasco Alvarado – y que ante un posible fracaso del centro político (hoy encarnado por Alan García) resurgirá con más radicalidad. Esto no deja de tener serías consecuencias: al pasar de una lógica de cooperación a una de confrontación, el buen gobierno – quien, parafraseando a Deutsch “debe saber cómo permanecer en el control, cuál es la naturaleza básica y estado actual del país, cuáles son sus límites y oportunidades existentes en el medio al que debe enfrentarse”36 – será llevado casi naturalmente a ser un gobierno autoritario. Desde esta perspectiva, es para esperar que el Perú, mediante un crecimiento económico sólido y unas reformas sociales progresivas, se encamine más por la vía brasileña que por la vía boliviana.

III. HACIA UN MODELO TEORICO SOBRE LA GOBERNABILIDAD

De lo analizado hasta aquí sobre la gobernabilidad en Perú un elemento clave volvió con cierta insistencia: el de la legitimidad. Al respecto Samuel Huntington advierte: “la legitimidad es un concepto difuso que los analistas deben evitar. Sin embargo, es esencial para comprender los problemas a los que se enfrentan los regímenes autoritarios a fines del siglo XX”.37 El concepto es entonces difuso pero central, tan central en realidad que se torna casi tautológico: es muy probable que un gobierno que tenga legitimidad tenga también gobernabilidad y viceversa. Los que arguyen que el gobierno de Fujimori tuvo gobernabilidad sin legitimidad, por el carácter autoritario de sus medidas, alzan a la democracia como un valor supremo sin darse cuenta que Fujimori gozó durante años de un apoyo popular indefectible. Cosa distinta fueron las elecciones de 2000 que, a pesar de la victoria de Fujimori, desde un punto de vista legal, materializaron un descontento creciente: cerca del 25% de los votantes había mantenido su voto a Toledo mientras casi otro 30% había inscrito “no al fraude” sobre su boleta38 . Fujimori ganaba las elecciones al mismo tiempo que perdía una gran parte de su legitimidad. Sin respaldo popular y con una oposición por entonces cohesionada, los días de su gobierno eran contados. Desde esta perspectiva, los vladivideos sólo fueron el detonante que puso fin al fujimorismo. Cabe decir que, al margen de su renuncia desde el Japón, fue el Congreso quien inhabilitó a Fujimori de su cargo de presidente, declarando su “incapacidad moral permanente”.39

Con esto queda claro que la oposición juega un rol preponderante sobre la gobernabilidad. Fujimori a los inicios de su primer mandato lo sintió en carne propia cuando se vio bloqueado sistemáticamente por la oposición en el Congreso. Optó en consecuencia por un liderazgo cesarista saltando las trabas de aquel Congreso opositor con su cierre, justificando su decisión por la emergencia en la que se encontraba el país. Alternativas menos radicales son las que buscan la cooperación de los congresistas. Cuando se dispone de una mayoría parlamentaria la búsqueda de consenso se hace casi innecesaria (a la condición importante de que haya disciplina partidaria), por lo que el control del Congreso ya es garantía de gobernabilidad. Cuando en cambio el partido oficialista presenta fisuras, bien sea por la aparición de facciones o por la presencia de intereses divergentes, la división generada disminuye significativamente la gobernabilidad, tal como ocurrió en 1990 dentro del APRA cuando surgió la corriente liderada por Luis Alva Castro frente a los seguidores de Alan García, obligando finalmente a este último a renegociar la deuda externa y cambiar el rumbo de su política económica.

Esto no quiere decir que sin mayoría parlamentaria no se pueda gobernar, o que los resultados sean menores porque son consensuados. Sí, quiere decir que se hace más necesaria la búsqueda de consenso mediante la formación de acuerdos, coaliciones y de un permanente juego de toma y daca entre las fuerzas políticas involucradas. García supo acomodarse y salvar lo mínimo de gobernabilidad como para terminar su mandato, a pesar de un contexto económico y social particularmente caótico. Fujimori prefirió a la búsqueda de consenso el cambio de tipo refundacional: convocó a nuevas elecciones a todos los niveles y modificó – referéndum por el medio – la estructura misma del Congreso, pasando de bicameral a unicameral. Toledo, si bien no dispuso de una mayoría parlamentaria, pudo contar con una oposición responsable y un amplio consenso sobre la necesidad de reconstruir la democracia en Perú.

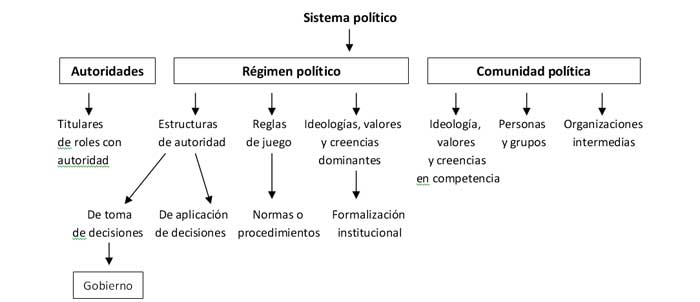

En resumen aquellos factores, institucionales y partidarios, forman parte de una esfera estrictamente política. Otros factores influyentes emanan de la propia sociedad. En una democracia representativa acabada los clivajes societales suelen verse reflejados en la esfera política. El desarrollo económico durante la presidencia de Toledo puso al desnudo una fractura, por cierto preexistente, entre un Perú dinámico, comercial y un Perú atrasado, estancado, andino. El surgimiento de Humala Ollanta vino a canalizar la brecha entre estos dos Perús; es así que el clivaje societal latente encontró su expresión política en la Unión Por el Perú. La distinción que marcamos entre “esfera política” y “esfera societal” remite al modelo elaborado por Leonardo Morlino, quien diferenciaba régimen político y sistema político (incluyendo a este último la comunidad política):

Fuente: Aznar, Luis y De Luca, Miguel (comp.): Política. Cuestiones y problemas, pág. 131

A la manera de muñecas rusas, el gobierno se inscribe dentro de un régimen político que se inscribe a su vez dentro de un sistema político. Es preciso por lo tanto considerar estas tres esferas para tener un panorama completo de los factores y mecanismos que condicionan la gobernabilidad en un sentido o en otro. Muy sintéticamente, el gobierno corresponde a la esfera reducida de los tomadores de decisión en el más alto nivel. En un régimen presidencialista como el peruano son básicamente el presidente, su primer ministro, ministros, secretarios y consejeros. El régimen político engloba a las instituciones y a las reglas de juego (dentro de las cuales el modo de escrutinio tiene un papel clave sobre la configuración del escenario político). El sistema político es más abarcador aún e incluye la sociedad política en un sentido amplio; las estructuras sociales, la cultura política y los clivajes históricos son tantos elementos para tener en cuenta a la hora de analizar la gobernabilidad de x país.

El modelo de Morlino nos permite aprehender el sistema político de forma global además de establecer una jerarquía conceptual entre gobierno, régimen político y sistema político. Con respecto a la gobernabilidad es evidente que cualquier factor impidiendo la gobernabilidad sea más fácil de remover cuando se encuentra en la esfera del gobierno. Remover un ministro impopular es muy fácil y de hecho es un artífice usado a menudo para generar nuevas expectativas. En este sentido la presidencia de Toledo ha sido testigo de varias remodelaciones ministeriales. Ante el gigantesco escándalo de corrupción que fueron los vladivideos, y con los fines de recuperar cierta gobernabilidad, Fujimori intentó desligarse – aunque indirectamente – de su pesado asesor Montesinos al desmantelar el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN).40 Ahora, cuando estos mismos factores se encuentran en las esferas del régimen y del sistema político, son evidentemente más difíciles de remover. Es cierto que Fujimori logró modificar el marco institucional en 1992 pero los tiempos de excepción por los que transitaba el país – sin mencionar la relativa mansedumbre de la comunidad internacional hacia el autogolpe – otorgaron a Fujimori la suficiente legitimidad para liderar aquel Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional.

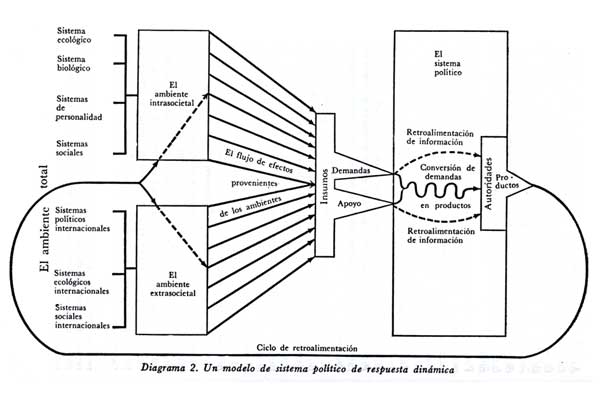

Dicho esto el mayor inconveniente del esquema de Morlino, para nuestros fines, es que no da cuenta del carácter dinámico de la gobernabilidad. Hasta aquí hemos visto que la legitimidad es – independientemente de la calidad de los hombres en el poder o de las situaciones a las que se enfrentan – el motor de la gobernabilidad. Pero la legitimidad no es un dato fijado en el mármol, incluso después de elecciones democráticas41 . Un gobierno no sólo toma decisiones sino que se auto legitima permanentemente a través de las medidas que toma. Gobernar implica por lo tanto recrear de forma continua la legitimidad suficiente como para implementar determinadas políticas. Quizás sea David Easton y su modelo sistémico “inputs – outputs” el autor que mejor captó la dimensión dinámica del sistema político:

Fuente: Easton, David: Esquema para el análisis político, pág. 154

Easton detalla cierta cantidad de sistemas – que, por su complexidad, no retomaremos – influyendo cada uno sobre uno de los dos ambientes intra y extrasocietales; estos dos ambientes son por lo demás muy similares a lo que Torre describe como demandas internas y presiones externas. El sistema político convierte aquellas demandas recibidas de ambos sistemas en productos (que van de políticas públicas concretas hasta medidas más simbólicas), repercutiéndose en los diferentes sistemas que van así generando nuevos inputs. Nuestro análisis sobre el Perú enfocó más que nada cuestiones internas; por lo que no hemos hablado demasiado del ambiente extrasocietal, excepto en el caso de la primera presidencia de García durante la que su política económica heterodoxa iba claramente a contra corriente de las prescripciones financieras internacionales, fragilizando enormemente su gobernabilidad.

Sin embargo no quiere decir que fueron inexistentes. No cabe duda que las presiones del FMI a los fines de los 90s terminaron por influir determinadamente sobre el rumbo económico del Perú. Si Fujimori se mantuvo en el poder después del autogolpe es también porque el rechazo de la comunidad internacional se esfumó al poco tiempo y que los Estados Unidos no reconocieron a Máximo San Román tras que éste prestara juramentó al cargo de Presidente Constitucional. Cuando el gobierno de Toledo asoció al Perú a la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, recibió el respaldo diplomático de los Estados Unidos acompañado de una ayuda evaluada a 150 millones de dólares42 . Otro ejemplo de cómo el contexto internacional puede, a priori, facilitar la gobernabilidad fue la recién calificación de Perú al “grado de inversión” (en oposición al “default”) por las agencias calificadoras Standard & Poors y Fitch43 . Sinónima de buena salud económica esta categoría actúa como una inconfundible señal hacia los inversionistas, quienes inyectan más capitales en el país. Las mismas exportaciones peruanas se benefician hoy de un contexto internacional particularmente favorable: gracias a la demanda continua de países como China, los precios de los minerales peruanos se mantienen a niveles muy altos. No obstante, y como lo pudimos ver a través de la presidencia de Toledo, la mejoría en términos económicos no garantiza per se una mayor gobernabilidad. La economía solamente procura recursos. La gobernabilidad es en cambio una cuestión fundamentalmente política en la que la “manera en que los distintos intereses son intermediados entre la sociedad civil y el Estado” cuenta más que la “magnitud objetiva del rendimiento macroeconómico”44 .

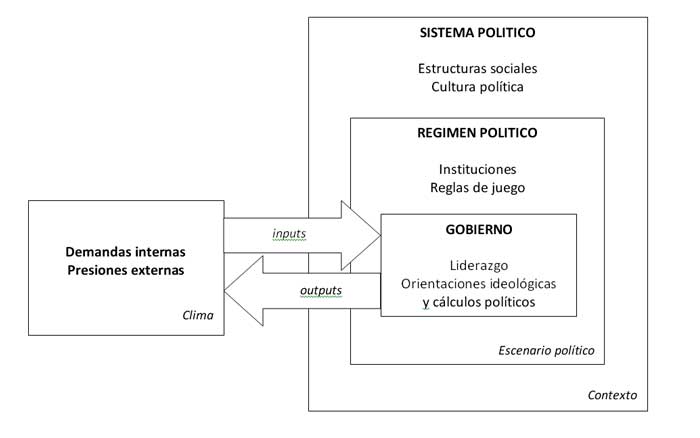

Con estos dos modelos en mente, presentamos a continuación un esquema sobre la gobernabilidad, esquema que no tiene otro merito que el de combinar la perspectiva comprehensiva de Leonardo Morlino con la más dinámica de David Easton:

El clima está constituido por las demandas internas y las presiones externas quienes determinan la naturaleza y la cantidad de inputs, o materia prima a la que el gobierno deberá de alguna manera responder. Los inputs a su vez pueden ser elevados por su grado de intensidad y/o por su diversidad; a la inversa, los inputs son bajos cuando son pocos y/o bien canalizados. Cuanto más elevados son los inputs más complicada será la tarea del gobierno; para enfrentarlos deberá contar con un liderazgo ágil y eficiente. Pero la gobernabilidad no se limita a una simple retroalimentación de determinadas demandas políticas. El liderazgo se caracteriza también por la facultad que tienen las elites gubernamentales a marcar el rumbo que les parezca más adecuado, desprendiéndose a menudo de las promesas electorales que las llevaron al poder. Por este motivo hemos indicado dentro de los determinantes de un gobierno sus orientaciones ideológicas y los cálculos políticos que hace para mantenerse en el poder (este último punto cobra especial importancia cuando el gobierno se encuentra en fase pre electoral). Las respuestas, u outputs, del gobierno pueden desembocar sobre:

- La satisfacción, aunque parcial, de las demandas

- La exacerbación de dichas demandas al verse no resueltas

- La neutralización de las mismas al generar nuevas demandas

Al margen de su relación más o menos directa y más o menos exitosa con la sociedad, el gobierno también se mueve sobre una arena propiamente política. Desde nuestra perspectiva el arte de gobernar consiste, más allá de todo tipo de políticas públicas, en la facultad para maniobrar recursos políticos, hacerse con las reglas del régimen político e interrelacionarse estratégicamente con sus diferentes componentes. Esta facultad es la que los franceses suelen llamar peyorativamente “politique politicienne”. Es sin embargo imprescindible a la hora de entender cómo y porqué ciertos gobiernos mantienen altos niveles de gobernabilidad a pesar de magros éxitos económicos y sociales.

Finalmente está el sistema político o el gran espacio de los, podríamos decir, “no titulares de autoridad”. Para nuestro enfoque lo importante, más allá de quienes componen este espacio, es indagar qué elementos facilitan o dificultan la gobernabilidad. Es evidente que hay sociedades más conflictivas que otras, y por lo tanto más difíciles de gobernar, aún con los líderes más idóneos y el mejor andamiaje institucional. No es lo mismo gobernar en Colombia, Sudán o en Noruega. A veces incluso no hace falta que la sociedad sea particularmente conflictiva para poner en peligro a la gobernabilidad. El caso italiano es bastante ilustrativo al respecto, por lo que dentro del sistema político hemos preferido a la terminología de Morlino la de “estructuras sociales” – en las que debe priorizarse el análisis de los clivajes étnicos, lingüísticos, religiosos o económicos – y de “cultura política”, concepto algo borroso pero que remite sobre todo a diversos aspectos informales de la sociedad que denotan grados de cooperación o bien de conflicto. Para sólo dar un ejemplo, la cultura alemana de concertación entre patrones y sindicatos tiende a evitar los conflictos sociales, lo que favorece a su vez la gobernabilidad en este país. En Francia la cultura “huelguista” que consiste a poner el máximo de presión sobre el gobierno para poder negociar mejor alienta la parálisis, lo que puede desembocar en sucesivas crisis de gobierno.

En el caso peruano abogamos que la integración económica y social del “Perú andino” constituye uno de los mayores desafíos, sino el principal, para los próximos gobiernos. Por ahora el contexto macro económico es extremamente favorable, lo que aumenta los márgenes de maniobra del gobierno y permite ver el futuro con cierto optimismo. Sin embargo este optimismo no debe hacernos olvidar la fractura socio económica, e incluso étnica. En un contexto menos favorable dicha fractura podría revelarse a la clase política como un verdadero polvorín social.

En resumen, el esquema sobre la gobernabilidad que hemos presentado reposa sobre tres grandes pilares: el clima, el gobierno y el contexto. La delimitación conceptual permite abordar la cuestión de la gobernabilidad desde distintos enfoques: en función de si el analista piensa que los problemas se deben más a un problema de liderazgo, la atención será prestada sobre la esfera reducida del gobierno. Se analizará más detenidamente el régimen político si se considera que el mayor problema es institucional, tal como se lo planteó en la década de los 80s cuando los “anti” y los “pro" presidencialismo debatían sobre la estabilidad del régimen. Se enfocará finalmente más sobre el contexto si se piensa que las dificultades del gobierno tienen profundas razones históricas. Estos tres enfoques (individuos, instituciones, contexto) no son excluyentes, muy al contrario. El esquema propuesto permite privilegiar un abordaje particular a la vez que mantiene una perspectiva cabal del fenómeno de gobernabilidad. Una vez la cuestión del abordaje resuelta, queda por tarea principal la de analizar la capacidad que tiene el gobierno de responder a las demandas. Es ahí donde la perspectiva dinámica de Easton nos es verdaderamente útil: comparando los inputs y outputs sobre determinado tiempo – dado que la gobernabilidad implica un proceso de retroalimentación permanente – podemos apreciar si un gobierno, valga la redundancia, gobierna con eficacia o si al contrario se encuentra en posición de ingobernabilidad al no poder contrarrestar el flujo de demandas.

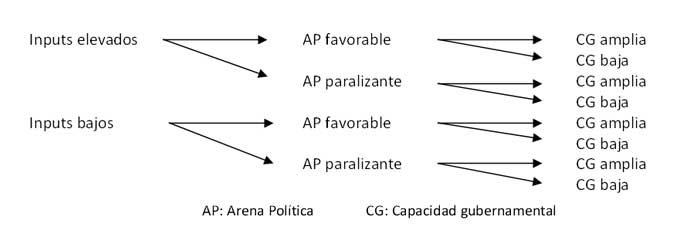

A nivel operativo estamos conscientes de que no hemos avanzado mucho. La gobernabilidad sigue un concepto, al igual que la legitimidad, altamente abstracto. Su medición resulta casi imposible. Con los fines de indicar si un gobierno tiene mayor o menor gobernabilidad, sugerimos a continuación un esquema sencillo basado sobre el clima, la arena política (en un sentido restringido remite al escenario político, en un sentido más amplio puede también comprender la comunidad política) y la capacidad gubernamental (que es básicamente la capacidad de liderazgo en un determinado contexto). Dos posibilidades para cada una de estas esferas: tal como lo hemos definido el clima puede ser de inputs elevados (por su cantidad y/o intensidad) o bajos (caso de demandas bajas o fácilmente “canalizables”). A falta de mejor terminología la arena política puede ser favorable (vale decir con instituciones agiles, una administración eficiente, unos partidos políticos responsables, etc.) o en su contrario paralizante. De estas dos primeras esferas resultará en gran medida la capacidad, amplia o baja, del gobierno aunque las capacidades de liderazgo son también para tomar en consideración: un gran líder sabe revertir las dificultades en oportunidades, y viceversa, un liderazgo torpe puede generar ingobernabilidad aún cuando todos los otros indicadores dieran señales positivas. Combinando las posibilidades de la siguiente manera…

… obtenemos 8 escenarios, de los cuales uno se acerca a un nivel de gobernabilidad optimo y otro representa un grado de ingobernabilidad casi absoluto:

CLIMA |

ARENA POLITICA |

CAPACIDAD GUBERNAMENTAL |

|

NIVEL DE GOBERNABILIDAD |

Inputs elevados |

favorable |

amplia |

|

– + + |

Inputs elevados |

favorable |

baja |

|

– + – |

Inputs elevados |

paralizante |

amplia |

|

– – + |

Inputs elevados |

paralizante |

baja |

|

– – – |

Inputs bajos |

favorable |

amplia |

|

+ + + |

Inputs bajos |

favorable |

baja |

|

+ + – |

Inputs bajos |

paralizante |

amplia |

|

+ – + |

Inputs bajos |

paralizante |

baja |

|

+ – – |

CONCLUSION

A modo de conclusión, podemos decir que la primera presidencia de García – para ser más exacto a partir del año 1987 – se caracterizó por un alto nivel de gobernabilidad (esquematizado en el cuarto escenario). Los inputs eran en efecto increíblemente elevados si sumamos al activismo terrorista del Sendero Luminoso, la hiperinflación y las fuertes presiones del FMI. La arena política no era especialmente paralizante hasta que aparecieran serias divergencias dentro del partido oficialista y la hostilidad de los grandes medios de comunicación – no para nada llamados el cuarto poder en los Estados Unidos –. A partir de este conjunto de factores García mucho no podía hacer sino ir mal que bien al término de su mandato presidencial.

Alberto Fujimori conoció una situación un poco inversa. Es decir, hasta el autogolpe de 1992 la arena política era en buena medida paralizante. Con la redistribución de los miembros del Congreso, convertido por reforma constitucional en unicameral, la situación cambió drásticamente. Los logros en materia de seguridad y de estabilización de la economía confirieron a Fujimori una popularidad sin precedentes, reforzando su legitimidad – una legitimidad de resultados diría Deutsch45 – y otorgándole una amplia capacidad gubernamental. La segunda parte de su segundo mandato marca un largo declive, síntoma también de la dificultad que tienen los regímenes personalistas para mantenerse en el poder e institucionalizarse: el gobierno de Fujimori sufrió denuncias cada vez más insistentes de exacciones sobre los derechos humanos a las que sólo respondió con más autoritarismo, lo que alimentaba un creciente malestar dentro de la población. La oposición anti Fujimori aprovechó la brecha y logró, aunque tardíamente, “coagularse” bajo Toledo como frente opositor. En aquel momento la legitimidad pareció cambiar de lado y Fujimori terminó perdiendo toda capacidad gubernamental a partir de la revelación pública de los vladivideos.